動画マニュアルをわかりやすくする3つのポイント

初めての動画マニュアル作成で行き詰った方必見! 動画マニュアルをわかりやすくする3つのポイントとNG例の解決策を解説! 効率的な作成方法とおすすめツール「Dive」のご紹介。

動画マニュアルをわかりやすくする3つのポイント

目次

動画マニュアルは、正しく活用することでその効果を最大限に発揮することができます。

せっかく時間をかけて撮影し、編集した動画があっても、新任者や担当者が視聴したときに作業を理解し、遂行できなければマニュアルとしての役割を果たしていないことになってしまいます。

そこでこの記事では、作業者から「今まで使っていたマニュアルのほうがわかりやすかった」といわれる前に、動画マニュアルを正しく理解し、どのように活用すれば”わかりやすい動画マニュアル”を作成できるか、基本的なポイントを紹介します。

まず、分かりやすい動画マニュアルの共通点を端的に3つ挙げると、以下のようになります。

❶シンプルで明確な動画構成

❷充実した視覚的な補助

❸簡潔にまとまった説明文

未経験で動画の撮影や編集に取り掛かろうとすると、簡単にできそうで実は苦戦しやすいのが上記のような、動画構成、視覚補助、文章の簡潔化です。

次章では、NG例とその解決策をもとに、どのように意識すれば動画マニュアル作成がうまく運用できるかを解説していきます。

2.動画マニュアルのNG例とその解決策

NG例❶全体の流れが整理されておらず手順が前後している

動画撮影時に手順が前後してそのままマニュアル化していたり、途中で話が脱線して無駄な情報が入っていたりすると、視聴者はどこを見ればいいのか迷ってしまいます。

作業者が、必要な情報を必要な時に参照できなくなると「わかりにくいマニュアル」だと思われてしまい、マニュアルが使われない状態になってしまいます。

NG例❶の解決策

・動画の冒頭で「○○の操作方法を説明します」のように目的を伝えるシーンを挿入しましょう。

どの作業を説明している動画か一目でわかるので、認識のズレを減らすことができます。

・トランジションやテロップなどを使って作業ごとに分かりやすくステップ分割し、工程順に並べましょう。

実際の作業工程と同じように動画を作ることで、より直感的に作業することができるため、作業習得までにかかるスピードを向上し同時に標準化も促進されます。

・1本の動画の長さは、ニーズ別に細かく分けて作成し1〜5分程度の短い工程に分割しましょう。

情報量が多く長い動画にするよりも、短い動画にすることで、見る側の負担も軽く、抜け漏れを減らすことができます。

NG例❷文字や音声だけで単調になっている

画面上の操作手順を言葉だけで説明しており、画面キャプチャやアニメーション、テキスト情報などが少なすぎると、一つの工程を理解するのに時間がかかってしまいます。

また、文字情報が小さ過ぎたり、色の使い方に統一感がなく、視認性が低いと同じように、工程を理解するのに時間がかかってしまい、何度も動画をみる必要がでてきてしまいます。

NG例❷の解決策

・強調したい部分や、じっくり確認して欲しい部分は静止画やオブジェクトを挿入しましょう。

何を注意して作業する必要があるか一目でわかるので、記憶に残りやすくなり作業理解に繋がります。

・最低限必要な情報はテキストにして、視聴が想定されるデバイスで見やすいサイズに合わせましょう。

テキストが多すぎると、読むことに気を取られて映像を理解しづらくなるため、視覚情報を最低限にまとめることも動画マニュアル作成において重要なことになります。

NG例❸不要な情報や長い前置きが多く説明が長くなっている

聞き取りづらい言葉や、長い説明文があると、マニュアル作成時や、実際に業務で視聴する際に作業の手が止まってしまい、ムダな時間を浪費することになります。

テキストや写真ベースのマニュアルのような視覚情報だけでは理解しにくいポイントを音声で補足できるという動画マニュアルの強みが十分に活かされず、内容が正しく理解してもらえなくなってしまいます。

NG例❸の解決策

・難しい表現や社内用語、長文の説明は避けて、一般的に理解できる言葉や短い文章に置き換えましょう。

動画マニュアルにタイトルや説明文などのテキスト情報を挿入する際に、上記を意識して撮影した動画であれば、編集を効率的に進めることができます。

撮影時にカンペなどを用意しておくのも、一つの対策になります。

・不要な背景説明は極力カットして、実作業に関係する内容にフォーカスした動画構成にしましょう。

長い説明が必要な部分は、すべてを音声で表現するのではなくテキストや画像で補足するとより、動画マニュアルの良さを活かすことができます。

文字起こし機能などがあるマニュアルツールを導入している場合は、出力されたテキストを元に不要な部分を削除し、マニュアルを最適化するとより効果的です。

後のトリミング作業を自動化したいなら!現場作業特化型の動画・AR手順書システム「Dive」

3.動画マニュアル作成ツールにはDiveがおすすめ

3-1.AIによる動画分割と簡単編集で使えるマニュアルが完成

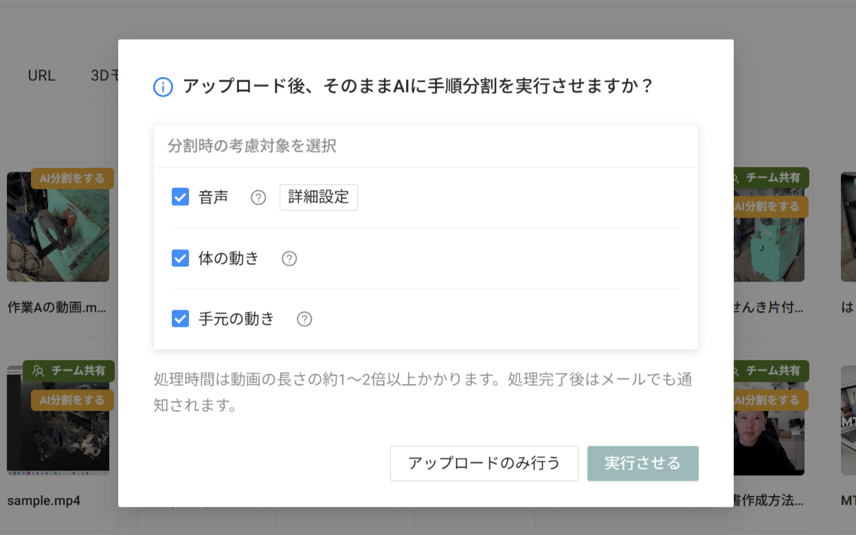

動画マニュアル「Dive」は、作業動画をアップロードするだけで、後は”AIが動画内の解説内容、作業者の動き、手元の動き”をもとに”手順分割、文字起こしを自動で行う”ツールです。

他社にはない”動きだけでも手順分割ができる”現場利用に特化したユニークなAIを搭載しているため、音声がなくても”動画内に映る作業者の動き、手元の動き”を分析して動画分割を実行できます。

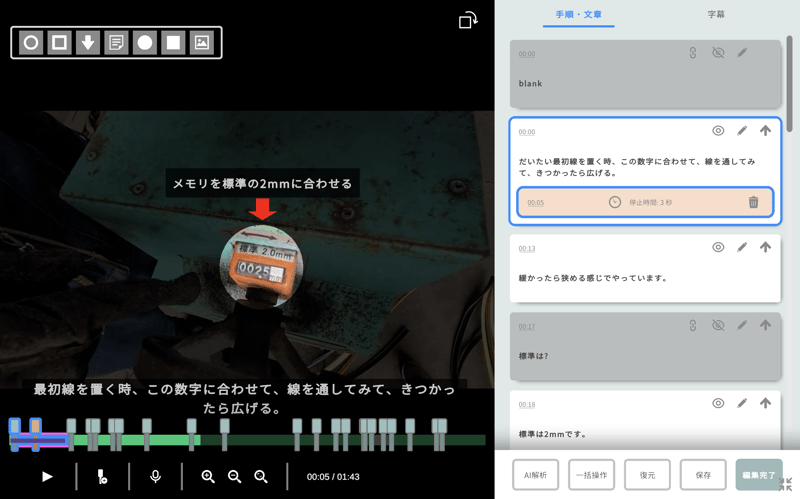

もちろん、AI分割機能で分割した動画を、手修正で任意の長さに調整したり、不要なシーンを削除することもできるので、思い通りの工程分割を短時間で実現することができます。

Diveで作成した動画マニュアルは、上記で設定した工程ごとに”ループで再生される”ので、作業が完了するまで何度でも視聴することができます。

例えば、動画視聴中に任意の工程が終わらなかった場合、後工程②から前工程①に戻る際には、一般的な動画マニュアルであれば動画を巻き戻す必要がありますが、Diveでは自動でループ再生されるので巻き戻す手間が必要なくなります。

実際の現場で”工程ごとに短い動画を視聴”して作業を終わらせていくので、抜け漏れを防ぐ効果もあります。

3-2.テキスト、画像データ、オブジェクトなどで視覚効果をUP

視覚効果を高めるために、動画マニュアルで欠かせない要素の一つが、テキストや矢印、丸印などのオブジェクトを使った強調表示です。

動画内で動きの少ない部分があると、視聴者の集中力が途切れる可能性があります。その際、強調表示を活用することで、視聴者の注意を引き続け、最後まで動画に集中してもらう工夫ができます。

ほかにも、PDFや作業動画の一部を静止画として挿入することで、上記のように視覚効果を高めたり、重要なチェックリストや図面などを別紙で用意する必要がなくなり、動画内で一貫した情報提供が可能になり、視聴者がスムーズに手順を理解できるようになります。

「Dive」では、これらの機能を標準搭載しているため、簡単に視覚効果の高い動画マニュアルを作成、運用することができます。

3-3.精度の高い文字起こし機能でマニュアル作成の負担軽減

3-1.で紹介したAI分割機能で分析処理する際に、動画内に音声(作業の説明や解説)がある場合、手順分割と合わせて”文字起こし”を実行することができます。

動画の撮影時に、文字起こし機能の活用を意識しながら、ベテラン作業員や担当者に口頭で説明してもらいDiveでAI分析を行えば、会話した内容をテキスト化し、簡単にマニュアルに反映することができます。

Diveの文字起こし機能は、動画音声の内容が自動で文字化されるので”雑音が多い環境でも正確に音声を識別して補完”したり、小さな声や話し方のクセがある”聞き取りづらい部分の認識にも強いAI”を活用しています。

一般的な文字起こしAIよりも日本語の認識精度が高いのも特徴の一つです。

また、文字起こしされた文章を手順書として出力する際に”文章要約の有無を選択”できるため、現場で使いやすい簡潔な手順書から詳細な教育資料まで、目的に応じて柔軟に出力できます。

もちろん、15ヶ国語に対応した自動翻訳機能と組み合わせれば、手順書を利用するユーザーごとに自国語のマニュアルを作成する手間が不要になります。

4.まとめ

今回は"動画マニュアルをわかりやすくする3つのポイント"を解説しました。

動画マニュアルを活用した技術伝承をより効率的に実行するには、ツールを活用した自動化や簡素化で膨大な作業を極力少なくすることが運用への近道となるでしょう。

特に、わかりやすい動画構成、抜け漏れを抑制できる視覚補助、音声との相乗効果を意識した文章の簡潔化などを意識して動画マニュアルの作成に取り組むと”わかりやすい動画マニュアル”が完成するはずです。

「Dive」ではより簡単で、直感的に動画マニュアルの制作ができる機能をご用意しております。詳細は以下より資料ダウンロードが可能です。

ご覧いただきありがとうございました。

手順分割・トリミング作業の煩雑さから解放!現場作業特化型の動画・AR手順書システム「Dive」